マルガメデザイン事務所

マルガメトシオさん

グラフィックデザイナーとして主に広告の企画・制作などに携わる。広島のタウン誌に日本酒特集を提案したり、特集の監修をしたり、公私の垣根を超えた日本酒好き。これまでに手がけたラベルデザインは約30点に上る。

少し前までは、日本酒のラベルといえば、大きく力強い筆文字で銘柄が書かれたものが主流でしたが、5〜6年ほど前からデザインが非常に多彩になりました。といっても、歴史を遡ってみると、明治や大正時代のラベルも細密に意匠を凝らしたものが多かったですし、バブル期にも奇抜なデザインのものが登場しました。ラベルの変遷を見ると、その時代、その時代が反映されてきたということを感じます。

最近のラベルは、パッと一目見ただけでは日本酒だと分からないようなものも珍しくありません。この10〜20年の間にいろんな蔵で当主や杜氏の世代交代があり、より一層、蔵ごとの個性が際立つようになりました。日本酒の味わいのバリエーションも広がり、澄み切った味わいの、いわゆるキレイなお酒が増えたことから、それまでの無骨なラベルではイメージが合わなくなったのだと思います。

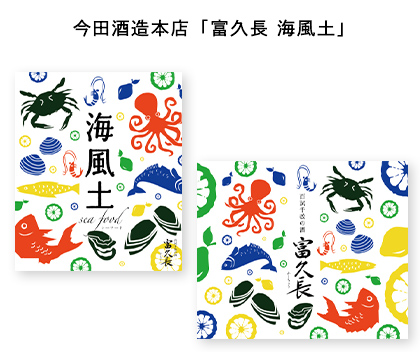

瀬戸内海の魚介類や洋風の料理に合うようにと、白麹で酸味を効かせた純米酒。カラフルに描いた海の幸が、食事の楽しさを連想させる。「海風土」と書いて「シーフード」と読むネーミングもマルガメさんの提案。

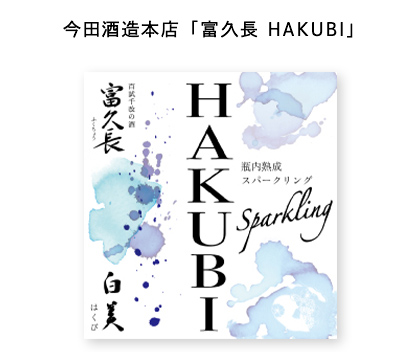

マルガメさんが初めて日本酒のラベルデザインを手掛けたのが、富久長のスパークリング純米にごり酒。以前からあった酒だが、スパークリングらしい爽快感や華やかさが伝わるラベルになった。

今の時代は、どこに居ようと、世界中のあらゆる料理やお酒を楽しめるのが当たり前になりました。食文化がますます多様化する環境の中で、「より多くの人に日本酒を飲んでもらうためにはどうしたらいいのか」ということを、どこの蔵元さんでも考えておられます。それぞれに工夫やチャレンジを重ね、季節限定や数量限定といった企画商品も増えてきたため、そのお酒の特性を伝えるべく、新たなラベルが生まれています。今や日本酒は、必ずしも和食に合わせるものではないですし、山椒を散らしたり、コーヒーの氷に注いだり、アレンジも本当に自由です。多彩なラベルからも、日本酒の自由な楽しさが感じられるのではないでしょうか。

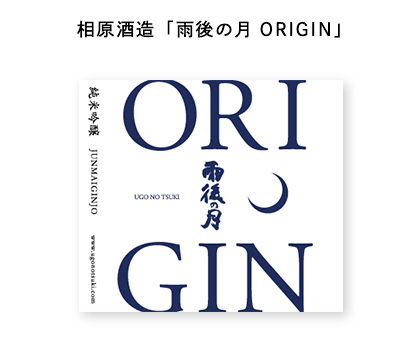

広島で人気の蔵である相原酒造と金光酒造がコラボし、麹を交換して造った純米吟醸「EXCHANGE」。それぞれの酒の特徴を残しつつも新たな風味感じさせる味のグラデーションを、ラベルでも表現。

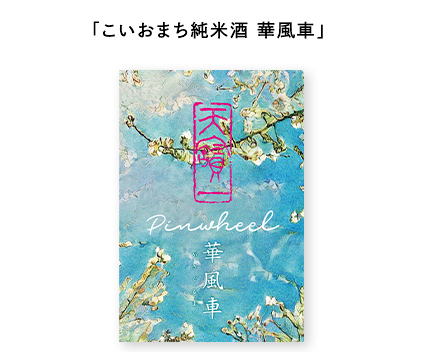

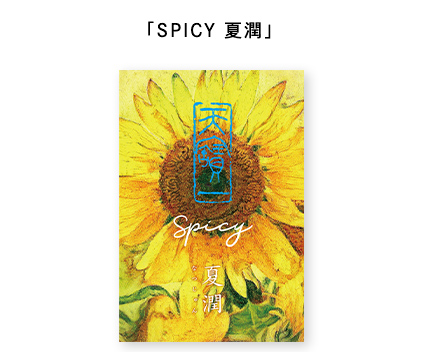

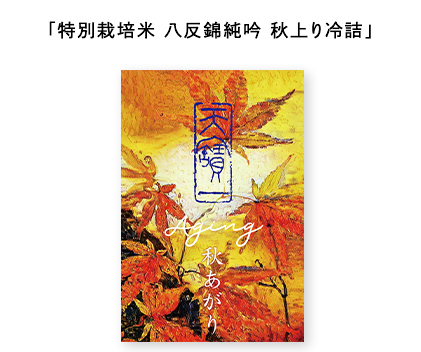

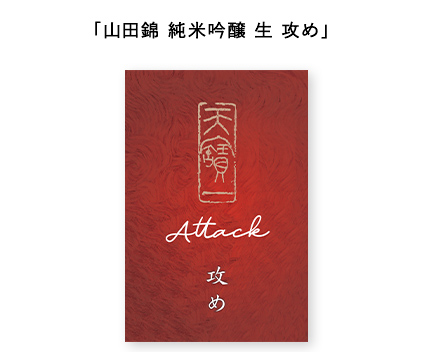

天寶一

福山市で100年以上続く天寶一の四季の限定酒をシリーズ化。かつて私設の美術館があったという蔵の歴史に着想を得て、「目でも楽しんでほしい」との思いを込めて、春・夏・秋のラベルは季節の風景を絵画タッチで仕上げた。

個人的に注目しているラベルは、広島市内各地に店舗のある酒商山田さんのプライベートブランド「コンセプト・ワーカーズ・セレクション」の商品です。普段は日本酒と関わりのないアーティストやクリエーターによるデザインで、広告的なアプローチとは違い、そのお酒の魅力そのものを投影したような表現に、とてもインパクトがあります。もう一つは庄原市の花酔酒造の純米大吟醸「君がすきだよ」。地域の障がい者支援事業所とコラボした商品で、地域に根差し、地域の人たちに親しまれるという、日本酒の原点を感じさせてくれるものです。

もしも日本酒選びに悩んだら、“ジャケ買い”をしてみるのもおすすめです。ボトルには酒米の品種や精米歩合などいろいろな情報が書かれていますが、ラベルの印象で「こんな味なのかな」とか「こんな風に飲んでみたいな」と、想像を巡らせて楽しんでもらえると嬉しいです。

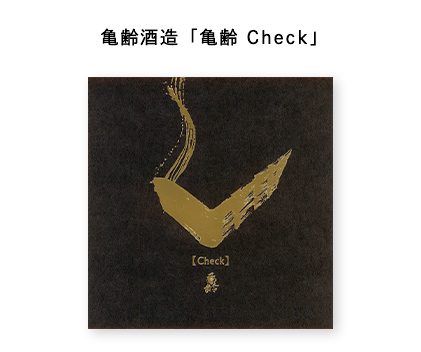

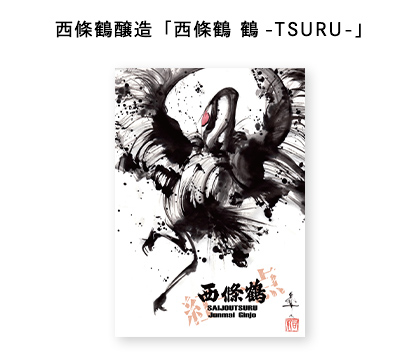

酒商山田「コンセプト・ワーカーズ・セレクション」より

呉市出身のデザイナー、久保章氏の作品。口の中に広がる味わいのイメージを、原色を用いてカラフルに表現。

佐賀県の書道家、山口芳水氏の作品。瓶から器に注ぎ込む流れの美しさを、何度も見ては描くことを繰り返して生まれた。

鹿児島県出身の墨絵・陶墨画アーティスト、西元祐貴氏の作品。大胆さと繊細さを持ち合わせた酒の風味を連想させる。

定期的に日本酒特集を組んでいる広島のタウン情報誌「TJ Hiroshima」の最新号では、マルガメ氏がデザインしたラベルも表紙を彩っている。

TEXT BY TJ Hiroshima-タウン情報ひろしま